Psychologische Sicherheit

Die Autoren Edgar Schein und Warren Bennis weisen bereits 1965 auf die Notwendigkeit von psychologischer Sicherheit in Veränderungsprozessen hin. Demnach fühlen sich Menschen, die einen solchen Zustand erleben, bereit und kompetent für Veränderungen (Schein und Bennis, 1965). Anfang der 1990er Jahre griff William Kahn das Konzept erneut auf, als er die Einflussfaktoren für individuelles Engagement am Arbeitsplatz untersuchte. Kahns Forschung zeigt, dass Mitarbeiter am engagiertesten sind, wenn sie das Gefühl haben, sinnvolle Arbeit zu leisten, sich sicher fühlen, wenn sie lohnende und unterstützende Beziehungen bei der Arbeit pflegen können und ihnen die physischen und psychologischen Ressourcen zur Verfügung stehen, um gute Arbeit zu leisten. Er konnte dabei die enge Verbindung von persönlichem Engagement und psychologischer Sicherheit nachweisen. Er beschrieb das Konzept als Gefühl, das eigene Selbst zeigen und einsetzen zu können, ohne Angst vor negativen Folgen für das Selbstbild, den Status oder die Karriere zu haben. Es handelt sich also um die Überzeugung, sich auf diese Weise verhalten zu können, ohne dem Risiko von Peinlichkeit, Ablehnung oder Geringschätzung ausgeliefert zu sein (Kahn, 1990).

Die Amerikanerin Amy Edmondson erforscht seit den 1990er Jahren psychologische Sicherheit. Eine Studie zur medizinischen Qualität verschiedener Krankenhäuser im Osten der USA hatte sie zu einer erstaunlichen Erkenntnis gebracht: Klinikteams, welche viele Fehler berichteten, hatten in der Folge weniger Medikationsfehler. Dort trauten sich die Mitarbeitenden, Fehler anzusprechen und ermöglichten damit die Fehlerursachen wirksam zu beseitigen. In all ihren weiteren Studien findet sie immer wieder den gleichen Zusammenhang, dass psychologisch sichere Teams besser lernen und besser Ergebnisse erzielen (Edmondson, 1994).

Der positive Umgang mit Fehlern und Schwächen ist folglich ein entscheidendes Element der psychologischen Sicherheit. Lernen, Innovation, Kreativität und damit Hochleistung entstehen durch einen positiven Umgang mit Fehlern. Lernen ohne Fehler zu machen, kann es nicht geben. Tatsache ist allerdings, dass wir in einem unsicheren Kontext die Tendenz haben, Fehler und Schwächen zu verschleiern. Edmondson weist darauf hin, dass als fehlerhaft gesehen zu werden, das eigene Selbstbild gefährdet.

In der Sozialpsychologie wird dieser Effekt als „Impression Management“ oder auf Deutsch als „Eindruckssteuerung“ bezeichnet. Einen Fehler gemacht zu haben führt in einem entsprechenden kulturellen Umfeld fast automatisch zu Schuldzuweisungen. Edmondson nennt es das „Blame Game“. Ob der Fehler aufgrund gegebener Umstände nicht zu vermeiden gewesen wäre oder ob seine Entdeckung sogar zu einer neuen, besseren Lösung führen kann, wird beim „Blame Game“ nicht berücksichtigt (Edmondson, 2008).

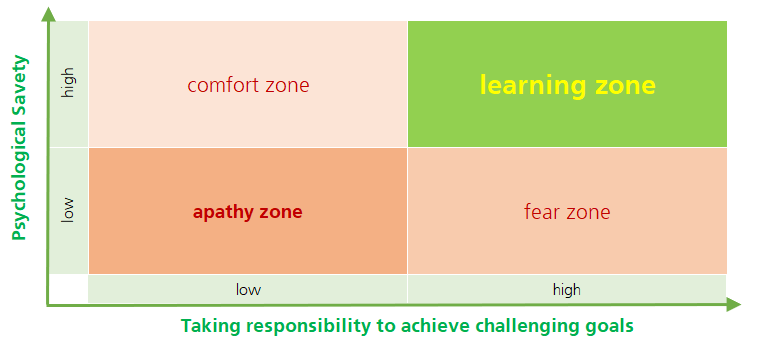

Es besteht demnach eine hohe Abhängigkeit zwischen den Ausprägungen "Verantwortungsübernahme» und «Psychologische Sicherheit".

Die wesentlichen Elemente von psychologischer Sicherheit sind:

- Offen eigene Meinungen äussern

- Jeder spricht gleichviel

- Fehler/Schwäche als Lernproblem ansehen

- Talente/Fähigkeiten geschätzt und eingesetzt

Obige Abbildung zeigt, dass die beiden Dimensionen Verantwortungsübernahme und psychologische Sicherheit nicht auf einem Kontinuum liegen. Dies würde bedeuten, dass entweder Verantwortungsübernahme oder psychologische Sicherheit erreicht werden können. Die beiden Dimensionen wirken folglich erfolgreich zusammen.

Stefan Thau weist zudem nach, dass Unsicherheiten in Organisationen in einem Klima von Fairness besser zu bewältigen sind. Ständige Gefühle von Unsicherheit und zwischenmenschlichen Risiken erschöpfen und verängstigen selbst risikofreudige Menschen. Ein probates Gegenmittel, um Unsicherheit zu reduzieren, besteht darin, Vertrauen und zwischenmenschliche Sicherheit zu schaffen. Eine Atmosphäre der psychologischen Sicherheit ist immer auch mit dem Eindruck von Fairness verbunden und ermöglicht daher subjektive Sicherheit zumindest in der überschaubaren Einheit eines Teams oder im besten Fall gar in der Gesamtorganisation (Stefan Thau, 2009).

Spätestens seitdem Charles Duhigg im Februar 2016 in seinem New York Times-Artikel über die Google Studie „Aristoteles“ berichtete, wurde das Konzept der psychologischen Sicherheit allgemein bekannt. In dieser Studie zeigte sich psychologische Sicherheit als entscheidender Faktor für den späteren Teamerfolg. Eine Atmosphäre, in der jeder sich beteiligt und nicht befürchten muss, wegen Kritik oder Hinweise auf Risiken oder Fehler gebrandmarkt zu werden, scheint wesentlicher zu sein als die Frage, welche Persönlichkeiten in einem Team aufeinandertreffen (Duhigg, 2016).